「無一文 世界一周の旅」素人がエベレスト登頂とか、ぶっ飛び旅行記

私がこの本を読もうと思った理由

私がこの本を読もうと思った理由は、タイトルに吊られたというのも、もちろんあるが「行動力」について参考にしたかったからだ。「お金が無い、時間が無い、準備が出来ていない」行動を起こさないための言い訳は山ほどある現代で、「とにかくやってみる」の精神を学んでみたかったというのがある。

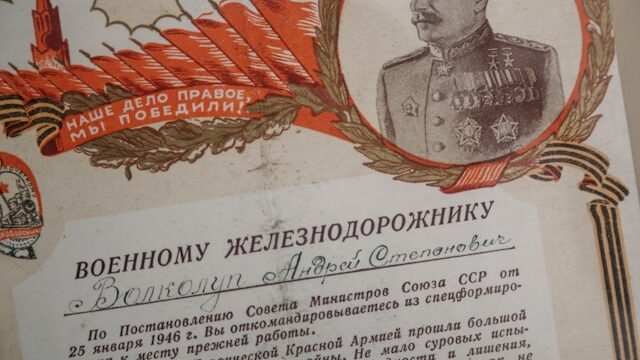

無一文「人力」世界一周の旅(岩崎圭一、2025年7月、幻冬舎)

いきなりホームレス、あなたはできるか?

筆者は何の準備もせず、所持金160円でいきなり出発している。しょっぱなからホームレスを1ヶ月半やり、ごみ箱の残飯を食べている。ナオト・インティライミも真っ青の恐るべき行動力である。普通の人なら速攻で挫折しているだろう。この行動力を学んでみたかった。

本書の内容

筆者自身も述べているが、本当はもっと濃い内容なのだが、ページの関係上非常にあっさりと、淡々と旅の様子が書かれている。タイトルでは、「世界一周の旅」となっているが、本書では日本→韓国、そこからユーラシア大陸横断、ポルトガルの西端までの記録がつづられている。

無一文について

本書のタイトルに「無一文」とあるが、本当に無一文というわけではない。生活費(主に食費)のために頻繁にお金を稼いでいる。主な収入源は、路上での手品披露によるコイン(投げ銭)収入である。個人的には、ここまで厳しいルールを設けなくてもいいような気もするのだが。銀行にお金があり、そのお金で旅をしている訳では無い、という意味で「無一文」なのだろう。

移動手段は自転車

筆者の旅の移動手段は、人力(自転車)である。基本は、日本製のママチャリ。これが一番品質が良いといっている。チベットの高所だろうが、イランの砂漠だろうが、ただひたすら自転車で移動している。恐るべき行動力だ。

意外と日本人旅行者が多い

基本は一人旅だが、頻繁に現地で知り合ったバックパッカーの日本人旅行者と行動を共にしている。このように、自由に世界を旅している日本人が多くいることが驚きであった。彼らとガンジス川を手漕ぎボートで下ったり、カスピ海を手漕ぎボートで横断したりしている。なぜか、船の旅が好きなようだ。

エベレスト登頂は本当に凄い!

筆者の行動力で一番驚いたのが、エベレスト登頂成功である。ズブの素人が思い付きで「ちょっと、エベレスト登ってみるかぁ~」のノリで本当に登頂に成功してしまうところが凄い。それもチャリで山のふもとまで行って、現地の人に片言の言葉で「ちょっと、エベレスト登りたいんだけど、どうすればいい?」と聞いて回って、そこからのスタートである。もう、無茶苦茶だ。

詳しく知りたかったこと

とてもじゃないが、真似は出来ないが、旅の基本情報として個人的にもっと知りたいと思ったことは、以下の点である。

・ネット環境

・言葉の壁

・トイレ、風呂の問題

ネット環境

筆者が日本を離れたのが、2002年である。iPhoneが世界的に普及するのが2007年からなので、当面はガラケー程度である。おそらく屋外での通信環境の確保も難しい時代だろう。どのようにして情報(道筋等)を得ていたのか知りたかった。

言葉の壁

完全に分からない場合もあるし、身振り手振りで会話を成立させているシーンもある。しかも、頻繁に国が変わるのでその度に言語も変わる。どのように対応したのか。

トイレ、風呂の問題

基本は野宿をしているとある。辺境の地であれば、トイレはその辺で用を足せばいいと思うのだが、風呂はどうしているのだろうか。雨に降られまくって進んだという記述もある。洗濯や風呂のシーンは、たまに誰かの家に招待された時にのみ登場する。自転車旅行で汗だくなので、すごく匂うと思うのだがどうしているのか???

旅の旅程

本書に記載されている旅をまとめてみると

・2001年、28歳で所持金160円でいきなり出発。ホームレスを1ヶ月半体験する

・その後、ヒッチハイクで日本列島縦断

・2002年、韓国に旅立つ

・韓国→中国を南下、ベトナム、タイを経てシンガポールまで

・シンガポールから北上し、再度中国へ。チベット、ネパールを経てインドに到達

・インドを南下して、インド最南端まで

・思い付きでエベレストに登り、登頂を成功させてしまう

・ガンジス川を手漕ぎボートで海まで下る

・インドから西を目指す。イラクでカスピ海を横断

・ヨーロッパに入り、ポルトガルの西端に2009年到達

・7年かけて韓国からポルトガルまで踏破

・その後、2023年頃までヨーロッパに留まる

・手漕ぎボートで大西洋横断に出発

正直、途中で病気、強盗等で死んでいてもおかしくないと思う。誰もが出来ることではない。

今も旅を続けている著者

驚くべきは、2025年の今現在も旅を続けていることである。無事、大西洋を手漕ぎボートで横断し南米に到着したようだ。20年以上も無帰国で旅を続けている。現在はすでに52歳とのこと。本の表紙の著者は、かなり若い感じがするが、すでに私と同じような年齢である。ネットで見ると、完全におじさんであり、それでも旅を続けているバイタリティーが凄いと思う。

まさに、「人間到る処青山有り」だ。