「スターリン」何をやり、どういった人物だったのか

この本を読もうと思った理由

私がこの本を読もうと思った理由は「スターリン」という人物について詳しく知りたかったからだ。本書を読む前の私のスターリンに対する印象は、歴史の教科書などで知り得た程度である。正直、いつ生まれていつ死んだのかも知らない。

粛清、粛清な残虐な独裁者、第二次大戦で最後の最後に満州に進行し北方領土を奪ったクソ野郎、その後も日本兵のシベリア抑留など、まったくと言っていいほど良いイメージがない。その人物像は正しいのかを知りたい。本書の前書きによると、現在のロシアでも過去のスターリンの行動をすべて理解したうえで、その評価は二分されているようだ。

スターリン – 「非道の独裁者」の実像(横手 慎二、2014年7月、中公新書)

関連記事:「独裁の中国現代史」大躍進、文化大革命とは何なのか?

関連記事:「ヒトラーとナチ・ドイツ」ヒトラーはどのように権力を掴んだのか

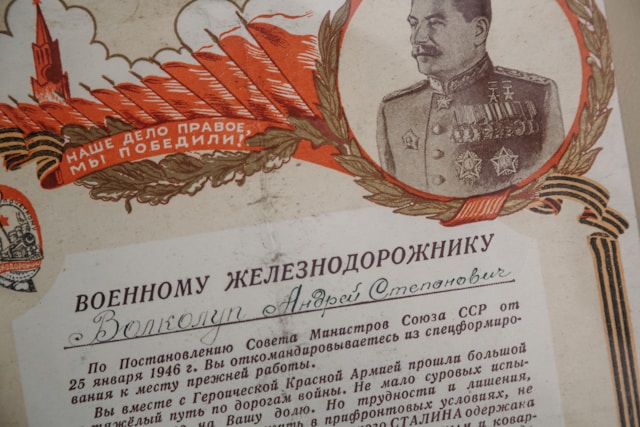

スターリンの略歴

スターリンの生没年については生年には、1879/12/21とする説と1878/12/18とする説の二説があるようだ。Wikipediaでは後者となっていた。没年は、第二次世界大戦終戦後の1953/3/5(74歳没)となる。和暦でいうと明治12年~昭和28年となる。本名はヨシフ・ヴィッサリオノヴィチ・ジュガシヴィリ。通称、ヨシフ・スターリン。

少年時代

ロシア帝国辺境のグルジア(現在のジョージアと言う国)で貧しい農奴として生まれている。位置的にはウクライナ南東の黒海沿いである。兄弟は2人いたが2人とも幼くして亡くなっている。父は飲んだくれでスターリンに暴力をふるっていた。母からは愛されていた。貧しい環境にも関わらず裕福な学校に通っていたので、本当の父親は別にいて援助を受けていたのではないか、とう説もあるようだ。

ロシア革命まで

ロシアでは近代化に伴い革命の兆しが見えていた。なぜスターリンが革命へ参加していったのかと言うと、スターリンが通っていた神学校が革命家を多く輩出する場所であったのだ。その結果、学校を退学になり、それ以降は革命家として活動していくことになる。

逮捕、逃亡生活の繰り返し

スターリンは23歳の時に逮捕されシベリア送りになる。同時に、レーニンの考えに同調し支持することを表明。後年には実際にレーニンに師事することになる。この後、ロシア革命(1917年)までスターリンは何度も逮捕、逃亡という生活を繰り返すことになる。この過酷な逃亡生活において、他人を信じられないという猜疑心がスターリンに芽生えていったと書かれている。

ロシア革命

1917年、スターリン39歳の時についにロシア革命が起こり、ロマノフ王朝は瓦解することになる。実際に1917年の世界的情勢を調べてみると次のような感じである。

・日本では大正6年。

・日露戦争が1904~1905年

・第一次世界大戦が1914~1918年

他国との比較

次に他国との比較について書いてみる。

・アメリカ独立:1776年

・フランス革命:1789年

・大政奉還:1868年

これから考えると、ロシア革命はかなり出遅れている。というか周りの列強を見て、自分たちも革命で何とかしなければと思った、というのが正解かもしれない。

ソビエト崩壊までは、たった74年

1917年に革命が起こり米ソ冷戦を経て、ソビエト連邦が崩壊するのが1991年である。結局、ソ連と言う国(連邦)は、たった74年しか継続できなかったことになる。社会主義の限界なのかはわからないが、歴史としては短すぎる。ロシア革命により亡んだロマノフ王朝は304年も続いている。

資本主義の次にある社会主義

現在はどう解釈されているか分からないが、当時は資本主義の次のより高度なステップが社会主義、最終段階が共産主義と考えられていたようだ。なので、レーニン達ロシアの革命家たちは、資本主義の次の段階で社会主義を目指したということになる。

正直、社会主義と共産主義は一緒なじゃいの?と思うが、専門家ではないのでその違いはよくわからない。ただ、レーニン達は自分たちの革命が起爆剤となり、ヨーロッパ全域で革命が起こり、各国が社会主義にステップアップすると考えていたらしい。実際には、そんなことにはならなかったが。

レーニンの死~権力掌握

革命から7年後の1924年、偉大な革命家レーニンが亡くなる。この時スターリンは41歳である。本書では正確には記されていなかったが、スターリンの権力掌握は1920年代である。この頃の国の目標としては、近代工業化と農業政策が挙げられている。

大粛清

1920年代後半から1941年までの約10年間は、権力を掌握したスターリンによって、大粛清等が行われた血みどろの10年とある。スターリンの悪いイメージはここが1つの根拠となっているのだろう。大粛清とは、1930年代後半に行われた、大規模な政治的弾圧である。

68万人を処刑

結論としては、1936年~1938年までの間に約134万人が逮捕され、68万人が処刑された。丸々3年(1095日)あったとしても、毎日1200人が逮捕され、毎日600人が処刑されている計算になる。

このような一党独裁の独裁政治のどこが資本主義の次のステップなのかまったく理解できない。他にもこの時期には、農業大改革を行い農民から穀物を搾り取れるだけ搾り取り、多くの餓死者を出したりしている。そして、国を挙げて工業化に全力投資している。

権力掌握が、1920年代後半としてスターリンが亡くなるのが1953年なので、約25年ほど暴君の独裁政治は続いたことになる。

第二次世界大戦

1941年から第二次世界大戦がはじまる。第二次世界大戦末期に日本に攻め込んできた以外、ソ連が第二次世界大戦で何をやっていたか?どこと戦ったのか分かるだろうか?個人的にはよくわからなかった。答えは、ドイツと戦っていたのだ。ソ連側から攻め込んだ訳では無く、攻めてきたドイツを防戦していたという感じである。

独ソ戦

ドイツ戦で顕著なのは、スターリンが「ドイツが攻めてくるはずはない」と希望的観測も含めて思い込んでいたことである。そのため、満足な国境防備もしておらず「ドイツが攻めてきました!」との報告についても「嘘をつくな、もう一度調べろ」といった態度を示し頑なに信じようとしなかった。

このような状況の為、ソ連は緒戦でドイツにボロ負けして多くの犠牲者を出してしまう。他にも敗因としては、大粛清で有能な将校を処刑してしまい人材不足という理由もあった。人がいなければ国家は疲弊するということを分かっていない結果である。この辺り、今の北朝鮮にも通ずるところがあるだろう。

犠牲者2700万人

結局、ドイツ戦ではナポレオンの時と同じく「冬将軍」に助けられて、ソ連はドイツを退けることが出来たのである。だが、この戦いでソ連軍は約870万人が犠牲となり、民間人を含めると2700万人の命が奪われた。第二次大戦の日本の軍人、民間人を合わせた総犠牲者が320万人なので、その9倍というとてつもない数である。ドイツですら犠牲者総数は1000万人に満たない。

大日本帝国の大本営もたいがいに無能・無策でガダルカナル島等で多くの犠牲者を出したがソ連のそれは、その何倍も上を行っていたということだ。

スターリンの戦後構想

1943年以降、スターリンの頭の中は、戦後ソ連がどの土地を手に入れるかであった。ヨーロッパでは、ドイツとポーランドが欲しかった。そして極東でも同じような野望はあり、その食指は日本に向けられていた。

日ソ戦

ソ連が日本に宣戦布告したのは、大戦末期の1945年8月8日である。8月6日に広島に原爆投下され、結果論ではあるが終戦まで残り1週間というタイミングで会った。この時、日本とソ連の間には「日ソ中立条約」が結ばれており効力もあったが、ソ連は一方的にこれを無視した。

もっとも、スターリンも1939年にドイツとの間に「独ソ不可侵条約」を締結していたが、ヒトラーはこれを無視してソ連に攻め込んでいるので、戦時中にきれいごとは通じないというのはあるかもしれない。

戦争参加の実績づくり

なぜソ連が戦争末期に急に日ソ戦を開始したのか?これは日本の領土が欲しかったからである。そのためには戦争に参加して働いたという実績が必要となる。その実績づくりのために急遽、戦争を始めたのだ。

スターリンが恐れたのは、力をつけていたアメリカが日本を単独で占領し、日本が持っていた朝鮮半島や満州国までアメリカに取られることを恐れたからである。そうなると、ソ連は極東でまともにアメリカ勢力と国境を接することになり、この脅威は何としても避けたかったのだ。

北海道が欲しかった

実現はしなかったが、スターリンは戦後、北海道北部が欲しかった。具体的には留萌市 – 釧路市を結ぶ線から北側全域と書かれている。さすがにこれは、アメリカのトルーマンが納得せずに不首尾に終わった。結果は、ご存じの様に北方四島問題となり現在にも、しこりを残している。

死後の手のひら返し

1953年3月5日、ヨシフ・スターリンは74歳で亡くなった。暴君がいなくなったソ連首脳部はどうなったのか?突如のスターリン批判が始まったのである。(フルシチョフのスターリン批判)またスターリン死亡時に刑務所や収容所には、約250万人もの収容者がいたが、本当に有罪だと思えるのは1割の22万人程度であり、多くの人に恩赦が与えられた。

スターリン批判となった点

・スターリンの横暴性

・大粛清の責任

・第二次世界大戦、特に独ソ戦の無策

・戦後のスターリン個人崇拝主義

評価

基本的には、悪評しかないが一定の評価を与える者もいる。またロシア内部でもスターリンの評価は「評価する」、「評価しない」が拮抗しており一方的に「評価しない」というわけでもない。

評価組が挙げる点は「多くの犠牲もあったが、あの時代あそこまで強引に工業化を推し進め、ソ連を近代国家たらしめたのは、ひとえにスターリンの力。他に誰に出来たろうか」というものである。短期間の急成長には、痛みや犠牲が必要と言う考え方だろうか。

まとめ

やはり権力の集中というのは、必ずひずみが生じるということだ。結局は権力に溺れてしまい、自分は特別な存在、何をしてもイイと言う錯覚を起こしてしまう。そして、在任中はその責任を問われることもない。評価組の近代化推進についても、別に独裁者で無くとも出来た可能性も大いにある。

北方領土問題については、奪われた側の日本人としてはムカつく思いもある。しかし、第二次世界大戦前までは満州国、朝鮮半島に進出していた日本も大きなことは言えない、という気持ちもある。もしドイツ、日本、イタリアが戦争に勝利していた場合、日本はマレーシア、フィリピンなども領土としていただろう。

同じ共産主義国の中国の成り立ちについてはこちら

関連記事⇒「独裁の中国現代史」大躍進、文化大革命とは何なのか?

関連記事:「ヒトラーとナチ・ドイツ」ヒトラーはどのように権力を掴んだのか