子供の独立後 老後の住まいはマンションへの住み替えがおすすめな理由(体験談)

こんにちは、井上向介です。アラフィフ、サラリーマン。子供2人は独立し、妻と二人で生活しています。

この記事は、子供が独立した後の「夫婦の老後の住まい」について悩んでいる人に向けた記事です。

【こんな悩みありませんか?】

- 夫婦2人ではファミリータイプの自宅が広すぎて掃除が大変。。。

- 戸建て住宅に住んでいるが将来、階段の上り下りが心配。。。

- もっと住みやすい手狭な家に引っ越した方がいいのか?

結論、私は現在妻と二人で65㎡のマンションに住んでいますが部屋が余っています。

住み心地の体験談を交えて高齢夫婦の「終の棲家」について解説します。

【目指すべきゴール】

⇒手入れの簡単な家で夫婦で楽しく暮らすこと

- 終の棲家の必要性

- 手狭な家の住み心地

- 住み替えの費用をどうするか

夫婦2人「終の棲家」の必要性

子供が独立すると夫婦2人の生活が始まります。老後に向けて色々と見直すことがありますが、住宅の見直しもその中の1つです。

人生100年時代「今の家に人生の最後まで住めるのか?」を考えておく必要があります。

住まいの3つの見直しポイント

体力が衰え足腰が弱ったあとは少しの段差でも大変です。

いまの家に生涯住み続けることができるのか、考えなければならないのは、次の3つのポイントです。

【自宅の見直しポイント】

- 管理面

- 階段

- 家の寿命

管理面(広すぎる家は掃除が大変)

多くの人が最初の住宅購入でファミリータイプを購入します。これは子育てをする上で必要なため選択としては間違っていません。

しかし、子供が独立した後は「夫婦2人には広すぎる」というデメリットが発生します。部屋数が多い、一部屋が広いと掃除が大変です。

また、戸建て住宅であれば庭の管理や落ち葉の処理も重労働となります。

【高齢になると家の管理が大変】

- 部屋数が多くて掃除が大変

- 1部屋が広くて掃除が大変

- 庭の手入れや落ち葉の処理が重労働

階段(2階に上がれず1階で生活)

高齢者にとって階段は克服しがたい難敵です。戸建て住宅の場合その多くが2階建てのため、家には必ず階段があります。

私の叔父は、亡くなる何年も前からから階段に上ることができず自宅の1階だけで生活していました。

「スキップフロア型のマンション」場合も、エレベーターが各階に停止しないため、階段の上り下りが発生し高齢者への負担が大きくなります。

家の寿命(自分の寿命との相談)

自分の残りの寿命と自宅の寿命どちらが長いのか知っておく必要があります。

持ち家であれば、自宅の築年数は把握されているはずなので、自分の寿命と住宅の寿命どちらが先につきるか予想はつきます。

住宅の寿命は管理具合によって大きく左右されますが、木造で50~60年、マンションで60年~70年程度と考えておくのが無難です。

人生で家を購入する2つのタイミング

人生で家を購入するタイミングは主に2回あります。1回目は子供が生まれた時。2回目は子供が独立したあとです。

前者は子育てを意識したファミリータイプの家を購入し、後者は老後の住みやすさを考慮した手狭な家が理想的です。

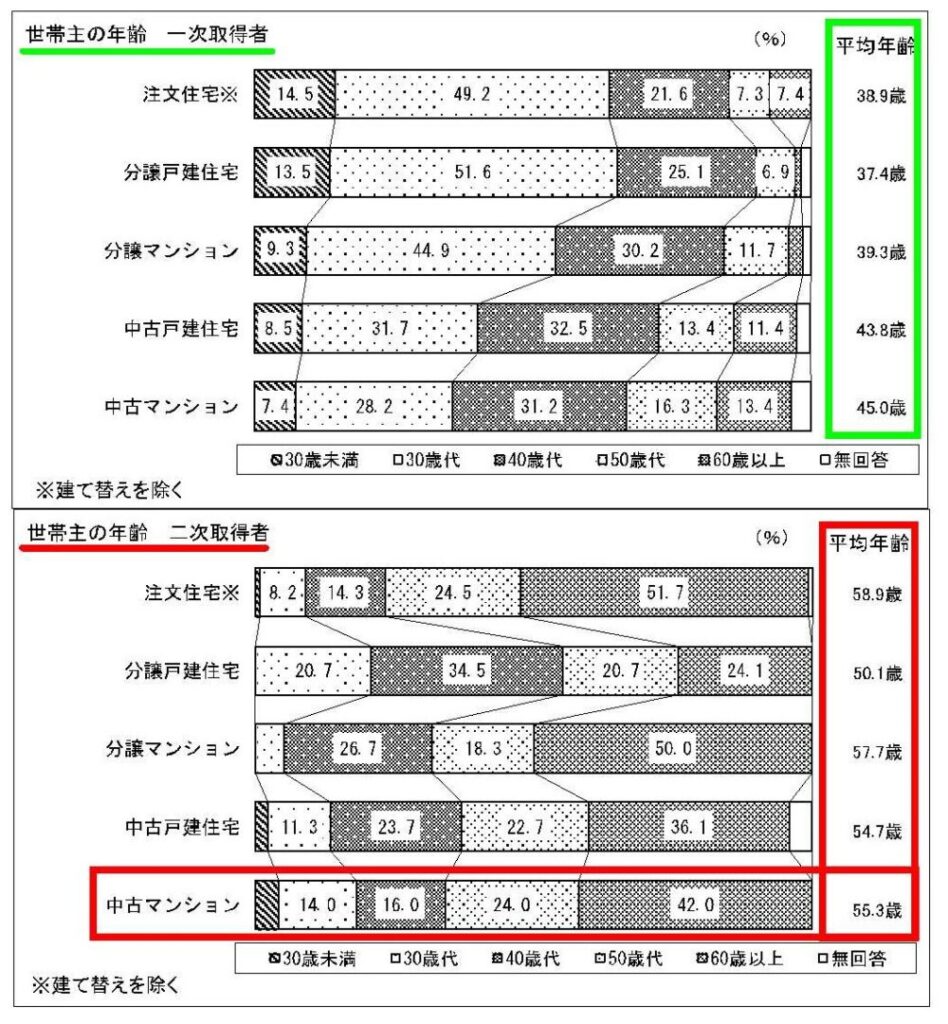

平均年齢55歳(住宅の2次取得)

下の資料は「国土交通省、令和2年度 住宅市場動向調査報告書P36」からの抜粋です。

この資料によると、不動産の2次取得(2回目以降の取得)の平均年齢は55歳となります。

これは30歳で第一子、その2年後に第二子を出産した場合に子供が独立する時期(54歳)とおおむね一致します。

出典:国土交通省、令和2年度 住宅市場動向調査報告書

理想的な住まいは「楽」ができる家

理想的な老後の住まいとは、少しでも「楽に住める」家です。

「掃除が楽、買い物が楽、移動が楽などです」老後の住まいに求める条件として次の4つがあげられます。

【老後の住まいに求める条件】

- 「掃除が楽」なコンパクトな家

- 病院やスーパーが近くにある「便利」な家

- 「移動が楽」で高齢者に住みやすい家

- 「心が楽」になる人間関係のリセット

①「掃除が楽」なコンパクトな家

手狭な家であればなによりも掃除が楽になります。

部屋数自体も少ないうえに、1部屋の大きさも小さいので掃除機の負担が格段に軽減されます。室内の移動距離も少なくてすみます。

②病院やスーパーが近くにある「便利な」家

若いころは多少スーパーが遠くとも自転車や車で買い出しに行く元気がありましたが、高齢となるとそうもいきません。

なにげない坂道も負担に感じます。病院、スーパー、電車の駅など日常的に利用する施設が徒歩圏内にあるのが理想的です。

③「移動が楽」段差のない住みやすい家

高齢者の難敵は「段差」です。ちょっとした段差でも足が上がりません。

バリアフリー対応がベストですが、そこまでいかなくとも家に帰るまでに極力階段や段差のない家が理想的です。

自宅内の廊下や風呂場にも手すりがあれば生活はグッと楽になります。

④「心が楽」引っ越しで人間関係のリセット

これは賛成派、反対派に大きく分かれるのですが、引っ越しにより新しい土地に行くと誰も自分たちのことを知りません。

これはとても心がのびのびします。誰か知り合いに会うかも、という変な緊張感が一切なくなります。

「終の棲家」にマンションがオススメな3つの理由

理想的な老後の住まいとしてマンションがオススメです。その理由は、マンションは住むのに手間がかからないからです。

また、物件数も豊富で自分が希望する理想の家が見つけやすいという利点もあります。

【マンションがオススメな3つの理由】

- 階段がない(移動が楽)

- 自分で管理しなくていい(楽ができる)

- 流動性が高く物件が豊富(理想の家を見つけるのが楽)

①階段がない

前述しましたスキップフロア型のマンションを除き、基本的にマンションには階段がありません。

エレベーターを使えば目的の階まで行けます。物件の下見時にはエントランス部分に階段がないかもチェックしましょう。

②管理が不要

マンションの場合、廊下や樹木などの共用部分は管理会社が清掃・管理してくれます。重労働は他人に任せることができます。

ここが戸建て住宅に比べ「圧倒的に楽」な部分です。戸建て住宅の場合、外壁の塗り替えから庭の手入れまですべて自分で行う必要があります。

③物件の種類が豊富

マンションは物件数も多く自分たちの条件に合った物件を探しやすいです。

また駅近など利便性の高い場所にあることが多く、自分たちが住まなくなった後も子供たちに売却しやすい資産を残すことができます。

中古マンションの住み心地は?

私はこれまでずっと中古マンションに住んでいます。そこで、中古マンションの良い点・悪い点についてまとめましたので、参考にしてください。

⇒【優先したいのは?】最上階、南向き、角部屋 マンションの住み心地・感想

⇒【不満点や魅力】中古マンションの住み心地・感想 住民の年齢層

手狭な家の住み心地レポート

老後の住まいとして理想的な「手狭な家」の住み心地とはどんなものなのでしょうか。

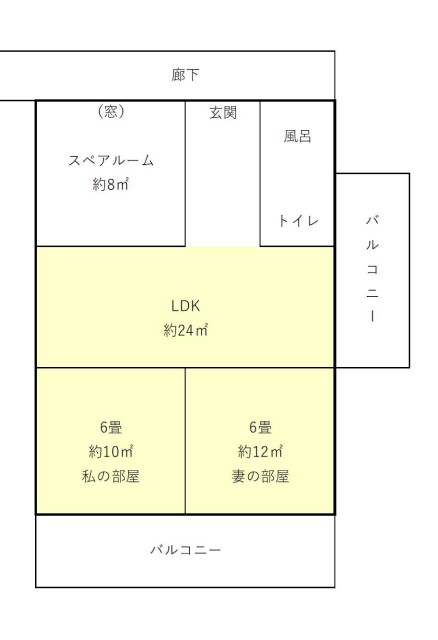

幸いなことに私自身が現在、(一般的なファミリータイプに比べると)手狭なマンション(2LDK+スペアルームの65㎡)に住んでいます。

そのリアルな住み心地をご紹介します。

夫婦2人で65㎡は広すぎる

結論:夫婦2人で65㎡は広いです。

というのも長女が独立するまで家族3人が65㎡で問題なく暮らせていましたので、2人になれば当然部屋が余ります。

実際に現在は長女が使っていたスペアルームが余っています。私たちはスペアルームを除いた2LDKの部分(約46㎡)で生活しています。

【我が家の間取り】

主に黄色で着色した部分で生活しています。スペアルームは使っていません。

このようなことから、風呂やトイレを含め55㎡程度あれば夫婦2人での生活は可能です。

LDKに1人1部屋あれば十分

食卓と小ぶりなソファーにテレビがLDの使い方です。その他、夫婦で1人ずつ6畳の部屋を使っています。

部屋は壁で隔てられており、自室からお互いの部屋の中は見えずプライバシーは保たれています。

机を置いて私はパソコン作業、妻は趣味の洋裁に使っています。

ベッドは置けない

寝室はそれぞれの部屋となります。6畳の部屋に机や収納を置いて、さらにベッドを置くのは厳しいので布団を敷いて寝ています。

将来、体力的に布団をたたむのがしんどくなった場合はベッドを導入することになりそうです。

掃除が楽

各部屋が小さいので掃除が楽です。

休日に私がすべての部屋に掃除機をかけますが、いすの移動などを含めだいたい30分ぐらいで終わります。

夫婦で適度なコミュニケーションが取れる

狭い空間で生活しているので、夫婦の会話も自然と増えます。

これが夫が2階の自室にこもりきりとなれば、これから先の長い老後生活も思いやられます。

「夫婦ではなく同居人」とならないためにも、手狭な家はちょうどいい具合です。

もう1部屋あれば収納に使える

私たちは服も最低限の枚数しか持っていないので、収納も大きなものが必要ではありません。

しかし、荷物や趣味の道具が多い人はもう一部屋、物置部屋が必要となるので55㎡では狭く65㎡以上の住宅とした方がいいでしょう。

終の棲家の購入資金をどうするか

終の棲家への住み替えにおいて最大の課題は、購入資金の準備です。住み替え時期は先述の資料にもあるとおり50代半ばからとなります。

現役で働けるのはあと5年ほどです。新たなローンは最小限に抑え、購入資金の大半を現金で用意したいところです。

資金の原資としては次の3つが考えられます。

①現在の自宅の売却費用を充当

現在の自宅の売却費用を終の棲家の購入資金に充当します。ローンの残債があれば先にそちらの返済が必要となります。

ファミリータイプの大きな物件を売却し、手狭な終の棲家を購入するので、購入費用の大部分をここで確保したいところです。

【自宅売却体験談】

私は2022年1月に築42年の中古マンションを売却しました。

不動産売却の流れについて知りたい人は、参考にしてください。

⇒【築40年】中古マンション売却(体験談)売れるのか? 相場は?期間は?

②退職金、貯蓄の一部を使う

可能であれば退職金や貯蓄の一部を購入費用に充当させます。

ただし、老後資金の確保が最優先です。家を購入できても老後の生活が苦しくなれば本末転倒です。

③車を手放す

車の維持費は年間50万円ほどです。車を手放せばこれらのお金が余ります。高齢になれば、事故の加害者になる可能性もあります。

思い切って車を手放して車にかかっていた費用を返済額にあてたローンを組むことも可能です。

リフォーム費用も考慮しておく

中古マンションの具合にもよりますが、築20年以上で一度もリフォームをしていない物件を購入するのであれば、購入後のリフォーム費用も考慮しておきましょう。